Les machines à laver

Diderot avec l’Encyclopédie, Millet avec son tableau La Lessiveuse ou les voix Jacqueline François, Luis Mariano parmi d’autres avec Les Lavandières du Portugal ont mis en avant ce travail, souvent dévolu aux femmes. On retrouve cela jusque dans la publicité quand « La Mère Denis » en 1972 vante les mérites des machines à laver avec son célèbre « C’est ben vrai ça ! »

Diderot avec l’Encyclopédie, Millet avec son tableau La Lessiveuse ou les voix Jacqueline François, Luis Mariano parmi d’autres avec Les Lavandières du Portugal ont mis en avant ce travail, souvent dévolu aux femmes. On retrouve cela jusque dans la publicité quand « La Mère Denis » en 1972 vante les mérites des machines à laver avec son célèbre « C’est ben vrai ça ! »

Mais comment est-on passé du lavage à l’eau claire du temps des hommes préhistoriques aux machines devenues de plus en plus performantes aujourd’hui ?

Les Romains, il y a près de deux mille ans lavaient leur linge dans des ateliers surnommés fouleries (fullonicae). Des fresques retrouvées à Pompéi, ainsi que la mise à jour récente d’un tel atelier, Piazza Pia à Rome, montrent ces laveries publiques que l’on appelle aussi « ateliers de foulons ». En effet, la première aide au lavage est celle de « détergents » telle que « la terre à foulons » qui enlève le gras et ravive les couleurs. C’est une sorte d’argile dont le nom vient de son usage car avant son lavage, le linge est mis à tremper dans des cuves, puis les gens le « foulent », dansent dessus. Quant à l’urine recueillie dans les toilettes publiques, elle sert d’agent de blanchiment. Après un pressage et un nouveau trempage dans des cuves pour y enlever le détergent, le linge subit un dernier rinçage avant d’être mis à sécher sur des cadres sous lesquels on brûle du soufre.

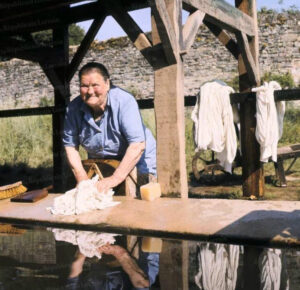

Jusqu’au XIXe siècle, rien n’est vraiment modifié dans la façon de laver le linge, les femmes assurent ce travail long et éreintant, souvent le long des rivières ou dans des lavoirs, avec planches à laver et battoirs. Elles font tremper le linge, le font bouillir, le battent, le rincent, l’essorent à la main et le mettent à sécher au grand air.

Jusqu’au XIXe siècle, rien n’est vraiment modifié dans la façon de laver le linge, les femmes assurent ce travail long et éreintant, souvent le long des rivières ou dans des lavoirs, avec planches à laver et battoirs. Elles font tremper le linge, le font bouillir, le battent, le rincent, l’essorent à la main et le mettent à sécher au grand air.

Il y a aussi le grand nettoyage deux fois par an, symbole de purification, il dure trois jours, nommés Enfer, Purgatoire et Paradis. Ce travail d’équipe, la pratique de la buée grande ou petite était créatrice de lien social, même si un dicton fameux dit qu’au lavoir, « on lave le linge et on salit les gens ».

La révolution industrielle va permettre d’alléger le travail de l’entretien du linge. Même si on attribue l’invention de la machine à laver à Jacob Christian Schäffer (1767), le premier brevet de machine à laver est déposé le 31 mars 1797 par l’américain Nathaniel Briggs. Le fonctionnement est simple et repose sur une cuve actionnée par une manivelle.

Ensuite, des inventeurs améliorent les systèmes et les brevets s’enchaînent : 1843 laveuse à rouleaux, 1851 machine à tambour manuelle avec manivelle, 1861 ajout d’une essoreuse, 1870 la lessiveuse de F. Proust arrose le linge d’eau bouillante, 1898 le constructeur français Flandria fabrique la Barboteuse, une espèce de tonneau en bois, dans lequel un mécanisme actionné par une manivelle frotte le linge sur les parois. Le lave-linge à « tambour » à entraînement électrique apparait vers 1910.

Ensuite, des inventeurs améliorent les systèmes et les brevets s’enchaînent : 1843 laveuse à rouleaux, 1851 machine à tambour manuelle avec manivelle, 1861 ajout d’une essoreuse, 1870 la lessiveuse de F. Proust arrose le linge d’eau bouillante, 1898 le constructeur français Flandria fabrique la Barboteuse, une espèce de tonneau en bois, dans lequel un mécanisme actionné par une manivelle frotte le linge sur les parois. Le lave-linge à « tambour » à entraînement électrique apparait vers 1910.

En France, il est présenté au salon des Arts ménagers de Paris à la fin des années 1920.

En 1960 le lave-linge s’automatise et en appuyant sur un simple bouton la machine lave, rince et essore dans un même tambour vertical d’abord, puis horizontal dans une version améliorée.

En 1960 le lave-linge s’automatise et en appuyant sur un simple bouton la machine lave, rince et essore dans un même tambour vertical d’abord, puis horizontal dans une version améliorée.

En 1977 apparaissent les premières machines à laver séchantes. Entre 1970 et 1980, c’est aussi l’avènement de l’électronique qui va permettre aux constructeurs d’améliorer leurs machines.

Aujourd’hui les machines utilisent moins d’eau et d’énergie. Et dans le futur ? lavage sans eau, sans détergent, à l’aide d’ultrasons, de billes de nylons ou grâce au dioxyde de carbone, ni essorage, ni séchage …

Bruno Gonin